— Меня зовут Степа, — сказал он кожаному для начала разговора, глядя на него открыто и приветливо.

Тот чуть повел головой, не переставая копать, и произнес отчетливо:

— Пошел на х…!

Фурсик, хоть и рос не в оранжерее, вздрогнул и замедлил шаг.

Белоголовый поднял на отца свои глазки — тоже, как оказалось, небесной голубизны, — и спросил ангельским голосом:

— Папа, он м…к?

Продолжения разговора Фурсик слушать не пожелал и, ускорив шаг, покинул родной двор.

«Да, — горестно думал он, выворачивая с Колодезной на Короленко, — вот они, новые поколения!.. В наше время разве можно было такое услышать из младенческих почти уст?..»

Отец Фурсика не был ангелом. Фурсик полагал втайне, что сама его работа — отец был прозектором и рабочий день проводил в морге, — толкала к тому, чтобы после работы выпить, и отца не осуждал. Да, не будем скрывать — Тимофея Семибратова можно было увидеть навеселе отнюдь не только в субботний вечер. И тогда, соответственно, дома можно было услышать весь набор нехороших слов и еще что-нибудь сверх обычного набора, с привлечением специфического профессионального опыта. Но ни в три года, ни в шесть лет, ни в двенадцать Фурсик при отце этих слов не повторял.

Вообще пора уже сказать, что главным лицом в большой и разветвленной семье Фурсика была его прабабка, Феодора Феодоровна Семибратова.

Она и нарекла его Ферапонтом. Этим же именем и крестила, и хранила у себя в комоде, сохранившемся с незапамятных пор, его крестильную рубашечку. Родился он 27 мая по старому стилю (по нормальному же, как он однажды при ней неудачно выразился, за что тут же пострадал, — 9 июня). И тут уж деваться было некуда — это день сразу двух святых Ферапонтов. К тому же родился правнук в один с прабабкой день (9-го день и мученицы девы Феодоры тоже), что как бы давало ей на него дополнительные права. А он как звал ее с двух лет — «плабаба!» — так и осталось. Будем и мы называть ее дальше так же.

Феодора родилась за два месяца до начала Мировой войны — в 1914 году. Шестнадцати годов, как положено по деревенской жизни, вышла замуж — в конце лета, в начале осеннего мясоеда.

«До Покрова месяца не дотерпели — спешили больно, — рассказывала улыбчиво прабаба Фурсиковой матери и прибавляла непонятное: — После Усекновения и обкрутили нас».

А на исходе зимы с раскулаченной семьей свекра она уже ехала в теплушке в Сибирь. Теплушка — это так только называлось, никакого тепла там не было. Холод, рассказывала прабаба, был страшенный, волосы примерзали за ночь к изголовью. Конец марта в Сибири — это вам не шутки шутить. Первенец родился в теплушке шестимесячным и, как ни кутали, «помер, сердешный», рассказывала прабаба, всякий раз утирая беленьким платочком набегавшую в уголке глаза слезу. «Бывало, тоненько так плачет, будто смертыньку свою чует». За столько прошедших лет не забыла прабаба своего первенького, загубленного ни за что ни про что. А в сибирской ссылке скидывала от тяжелой работы трижды — не чинясь, рассказывала она об этом при Фурсике, по-деревенски считая, что нечего от детей прятаться, все равно все узнают.

Только в 1934-м родила того, кто стал потом Фурсиковым дедом, — и до сих пор, казалось, насмотреться на него не могла, по-другому как «сыночка» не звала. Свекра и свекровь похоронила в ссылке еще молодыми, но изработавшимися на непосильном, из-под палки и винтовки, труде.

И когда силился Фурсик, стремящийся к справедливости, понять, как же это, почему и кто во всем этом мучительном и страшном виноват, она отвечала всегда одним словом: «Душегуб, кто ж еще». Иногда добавляла: «А партейные».

При этом добавлении отец Фурсика едва заметно ежился.

Фурсик, как смышленый мальчик, чувствовал, хоть и вряд ли мог бы это обстоятельно выразить, что отец чего-то стесняется. Так и было — стеснялся он того, что тоже много лет был «партейным». Как раз в год рождения Фурсика отец пошел в райком «и шваркнул им билет», как сам выражался. Понять, почему он не сделал этого раньше, если всегда не любил свою партию (а какой-нибудь другой, как объяснил Фурсику кто-то взрослый, тогда не было), сын не мог. А спросить отца стеснялся. Один раз он слышал, как отец говорил с матерью именно про это. И когда он сказал: «Помнишь же небось: вход — руль, а выход — пять», — мать понимающе засмеялась, а Фурсик, конечно, ничего не понял. Но постепенно ему стало казаться, что прабаба прохладней относится к его отцу — своему внуку, чем к сыну и правнуку. И, похоже было, потому именно, что эти двое никогда партейными не были и, стало быть, к гибели ее родных и близких не причастны.

Впрочем, у прабабы столько было внуков и правнуков, что она могла себе позволить быть к кому-то и попрохладнее.

У Фурсика было три старших сестры.

Отец, заканчивая 1-й мед (поясним для немедиков — Первый Медицинский институт, что на Пироговке), присмотрел себе первокурсницу с ямочками на пухлых щечках. Обаял, уговорил — и в процессе обучения родила она ему трех девчонок, сдавая при этом сессии на неизменные пятерки (вот где прабаба проявила лучшие свои качества, поселившись на время учения с молодыми) и лишь однажды взяв академический отпуск. Почему пошел такой конвейер, любой мужчина понять способен — Тимофея взял азарт: неужто не добьется желанного парня? Но не ложилась карта. После третьей девицы пришлось взять тайм-аут: на другой день после получения многодетной матерью диплома прабаба забастовала. Сказав: «Вот вам хомут и дуга, а я вам больше не слуга», уехала к себе на квартиру и появлялась только в особых случаях.

Пришлось подымать девчонок самим.

Когда старшей исполнилось десять, средней — восемь, а младшей — шесть, супруги Семибратовы решили, что нянек в доме достаточно. И Фурсик соизволил появиться на свет.

Прабаба звала его Фоня, мама и сестры — Понечка, папа вообще — Пузырь, на что сын давно уже обижался, но помалкивал. А во дворе и в школе дружно звали Фурсиком. Кто придумал это имя первым — неведомо.

Сестры, хоть и пришлось им с братиком понянчиться (а может быть, именно поэтому — кто до конца распознает женскую душу?), не чаяли в нем души. Про родителей и говорить не приходится. Последышек, как говорила прабаба, был у них на особом счету. Взять хотя бы отдельную комнату, которую он получил в семь лет и про которую стоит, возможно, рассказать особо.

Глава 12. Комната Фурсика

Да, дома у Фурсика была девятиметровая, но своя комната, куда никто к нему просто так, зря не лез — верили, что он и без надзирателей всегда занят делом.

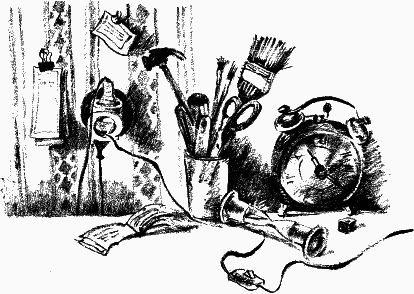

Мы не обманываем уважаемого читателя, а говорим чистую правду — с семи лет, то есть с момента, когда отец сказал Фурсику: «Ну, вселяйся!» — никто из членов семьи не входил к Фурсику, не постучавшись. Никто не мог переставить его книжки на полках по своему усмотрению. И никто, само собой, не выдвигал без спросу ящики письменного стола и не рылся в их пестром содержимом, не листал его блокнотик, где записаны были разные нужные телефоны — например, телефон экологической милиции: 254-75-56 или того места в Москве, где можно полазить по скалам: 263-62-65, Спорткомплекс МГТУ им. Баумана.

Фурсика даже не ругали (только вообразите себе!) за беспорядок в комнате! Впрочем, может быть, потому, что знали по опыту: это у него — сугубо временно: как только покончено будет со срочными делами, в его каморке вновь воцарится порядок. «Как на корабле», — говорил отец, до института послуживший на флоте.

Комнату Фурсик оборудовал и украшал по своему вкусу. (Мама-врач неукоснительно требовала лишь одного — чтобы стол стоял у окна и чтоб свет падал на него слева.) Например, над письменным столом (с одной тумбой, но в ней — пять ящиков) висел у него портрет Масиха из Лахора. Этого мальчика продали в рабство. Он был ковроделом. Ткал, ткал эти ковры, накопил денег — и в девять лет сам выкупил себя из рабства. Создал детский профсоюз — и призывал весь мир не покупать лахорские ковры, потому что они сделаны руками детей-рабов. В двенадцать лет его убили.