54

54

На Большой Арнаутской, в доме, где жил Циндилиндер, произошли почти одновременно два очень важных события: у Цили родился мальчик Даня, такой же огненно-рыжий, как Циля. А у Маланки в подвале родились две девочки, которые по ошибке дьячка, записавшего их при крещении в церковную книгу, обе были названы Маланками. А так как Маланкина мать, служившая в нашем доме у одного из жильцов, тоже называлась Маланкой, эта ошибка дьячка ужасно огорчила двух старших Маланок, и они только тогда успокоились, когда, по совету мамы, стали называть одну из новорожденных Маланок — Наталкой, а другую — Фросей.

Вскоре после рождения детей Маланка ушла от сонного и злого Савелия, который оказался скаредом, буяном и пьяницей. Захватив Наталку и Фросю, она поселилась у Моти, полногрудой кухарки биндюжников, и стала ходить на поденку: там постирает, там вымоет окна, там понянчит чужих малышей. Вырвавшись из темного подвала, она сразу сделалась прежней Маланкой: бойкой, неутомимой, задорной, насмешливой, или, как говорили у нас, языкатой. Всякую работу она выполняла с таким удовольствием, что было весело смотреть на нее. Бездетная Мотя полюбила ее близнецов и кормила их из общего котла до отвала.

А Фемистокл Дракондиди недолго просидел за решеткой. Вскоре он вернулся к своей прежней работе, и роскошная его борода стала вновь развеваться над красными, синими, голубыми сиропами. Очевидно, он щедро поделился с полицией найденными в его лавке сокровищами.

Эпилог

С того самого дня, когда Финти-Монти выдвинул из-под кровати свой сплюснутый, потёртый чемодан и, достав оттуда книгу „Сочинения Д. И. Писарева“, не без торжественности вручил её мне, детство моё кончилось раз и навсегда, невозвратно.

А это значит: конец моей повести. Ибо повесть моя — о детстве.

И все же, перед тем как расстаться с читателями, мне хотелось бы сказать им еще несколько слов.

И раньше всего — о том обещании, которое я дал своей маме. К великой ее радости, я в конце концов сдержал свое слово, но сдержал не сразу, а с большим запозданием. И Тимоша, и Муня, и Лобода, и Бондарчук давно уже стали студентами, а я все еще считался недоучкой, выгнанным из пятого класса. Дело в том, что та комиссия, перед которой я держал экзамены за весь гимназический курс, два раза проваливала меня.

Лишь на третий год, когда я экзаменовался при Ришельевской гимназии, где с недавнего времени стали учительствовать Финти-Монти и Василий Никитич, я без малейших препон получил наконец аттестат с очень неплохими отметками, и было даже как-то обидно, что дело, которое доставило мне столько страданий, обошлось так просто и легко.

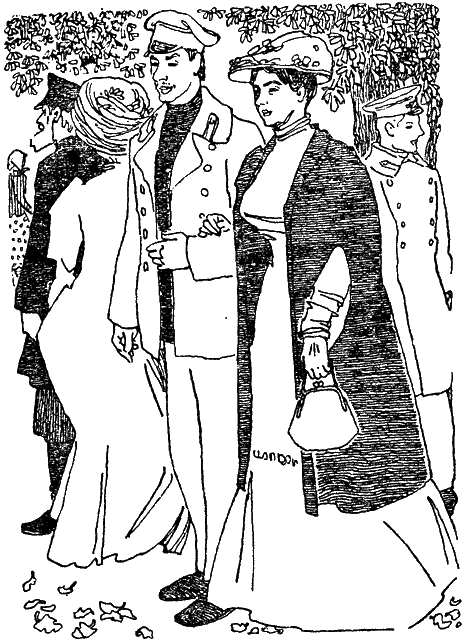

Студенческую фуражку я купил себе на толкучке — подержанную, чтобы походить на старого студента. Эта фуражка подействовала на маму магически: мама, которая в прежнее время не любила уходить со двора и почти ни с кем не заводила знакомств, вдруг пристрастилась к прогулкам со мною по самым многолюдным местам и при всякой возможности вступала в разговоры с кем придется, лишь бы только сказать между прочим: „Вот это мой сын, студент…“

Словно выйдя на волю после многолетнего заключения в тюрьме, она стала разговорчива, общительна, страшно любопытна ко всему окружающему.

Чернобровая, статная, с благородным профилем и величавой осанкой, она как будто впервые заметила свою красоту, впервые за многие годы купила себе новую шляпку, а на зиму сшила у портнихи „ротонду“ — модное пальто без рукавов. И даже побывала со мною и Марусей в театре — на гастролях знаменитого Фигнера.

Но недолго привелось ей гордиться своим сыном-студентом.

Вскоре в ее разговорах с людьми, с которыми она в ту пору встречалась, стала повторяться еще более гордая фраза: „Сын у меня, знаете, писатель…“

Так оно и было в действительности.

То, о чем я не смел и мечтать, что казалось мне высшим человеческим счастьем, выпало на мою долю нежданно-негаданно.

Местная газета напечатала у себя на страницах мой довольно длинный — и довольно нескладный — „эксиз“, и с этого времени началась моя литературная деятельность, которая длится без перерыва до настоящего времени уже шестьдесят с чем-то лет.

Теперь я по долгому опыту знаю, что быть писателем, пусть самым неприметным и скромным — это и вправду великое (хотя порою очень нелёгкое) счастье. Даже ту краткую повесть, которую вы сейчас прочитали, мне было так приятно писать. Ведь стоило мне сесть за письменный стол, взять перо и придвинуть к себе чистую бумагу, и мое далекое детство сразу вернулось ко мне, из старика я превратился в мальчишку, — и вот снова прыгаю, как дикарь, на гремучем железном листе, прикрывающем нашу помойку, снова скребу длинным шпателем раскаленную ржавую крышу, снова сижу верхом на высоком зубчатом заборе под сорокаградусным солнцем и ору во всю глотку:

54

54