167

167

— И как это тебя угораздило! — смеялись чиновники, когда вместе с Запойкиным возвращались с похорон. — Живого человека похоронил.

— Нехорошо-с, молодой человек! — ворчал Прокофий Осипыч. — Ваша речь, может быть, годится для покойника, но в отношении живого она — одна насмешка-с! Помилуйте, что вы говорили? Бескорыстен, неподкупен, взяток не берет! Ведь про живого человека это можно говорить только в насмешку-с. И никто вас, сударь, не просил распространяться про мое лицо. Некрасив, безобразен, так тому и быть, но зачем всенародно мою физиономию на вид выставлять? Обидно-с!

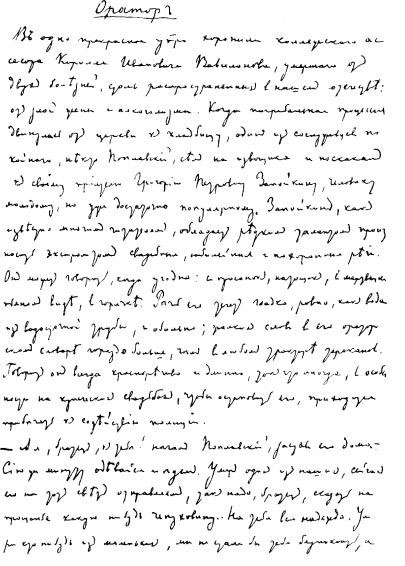

«ОРАТОР». Первая страница автографа.

Беда *

С Николаем Максимычем Путохиным приключилась беда, от которой широким и беспечным российским натурам так же не следует зарекаться, как от тюрьмы и сумы: он невзначай напился пьян и в пьяном образе, забыв про семью и службу, ровно пять дней и ночей шатался по злачным местам. От этих беспутно проведенных пяти суток в его памяти уцелел один только похожий на кашу сумбур из пьяных рож, цветных юбок, бутылок, дрыгающих ног. Он напрягал свою память, и для него ясно было только, как вечером, когда зажигали фонари, он забежал на минутку к своему приятелю поговорить о деле, как приятель предложил выпить пива… Путохин выпил стакан, другой, третий… После шести бутылок приятели отправились к какому-то Павлу Семеновичу; этот последний угостил копченым сигом и мадерой. Когда мадера была выпита, послали за коньяком. Дальше больше — и дальнейшие события заволакиваются туманом, сквозь который Путохин видел что-то похожее на сон: лиловое лицо какой-то шведки, выкрикивавшей фразу: «Мужчина, угостите портером!», длинную танцевальную залу с невысокими потолками, полную дыма и лакейских рож, себя самого, закладывающего большие пальцы рук в жилетные карманы и откалывающего ногами чёрт знает что… Далее он видел, как во сне, небольшую комнатку, стены которой увешаны лубочными картинами и женскими платьями… Припоминал он запах разлитого портера, цветочного одеколона и глицеринового мыла… Несколько яснее выделялась из сумбурной каши картина пробуждения, тяжелого, скверного, когда даже солнечный свет кажется отвратительным…

Он помнил, как, не найдя у себя в кармане часов и медальонов, в чужом галстухе, с пьяной тяжелой головой он поторопился на службу. Красный от стыда, дрожа от хмельной лихорадки, стоял он перед начальством, а начальство, не глядя на него, говорило равнодушным голосом:

— Не трудитесь оправдываться… Я даже не понимаю, зачем вы побеспокоились пожаловать!.. Что вы у нас больше не служите, это уже решено-с… Нам не нужны такие служащие, и вы, как толковый человек, поймете это… да-с!

Этот равнодушный тон, острые, прищуренные глаза начальства и деликатное молчание товарищей резко выделялись из сумбура и уже не походили на сон…

— Мерзко! Подло! — бормотал Путохин, возвращаясь домой после объяснения с начальством. — И осрамился и место потерял… Подло, гадко!

Отвратительное чувство перегара наполняло его всего, начиная со рта и кончая ногами, которые еле ступали… Ощущение «ночевавшего во рту эскадрона» томило всё его тело и даже душу. Ему было и стыдно, и страшно, и тошно.

— Хоть застрелиться в пору! — бормотал он. — И стыдно и злоба душит. Не могу идти!

— Да, плохая история! — соглашался сопровождавший его сослуживец Федор Елисеич. — Всё бы ничего, но вот что скверно: место потерял! Это хуже всего, брат… Именно стреляться в пору…

— Боже мой, а голова… голова! — бормотал Путохин, морщась от боли. — Трещит, точно лопаться хочет. Нет, как хочешь, а я зайду в трактир опохмелиться… Зайдем!

Приятели зашли в трактир…

— И как это я напился, не понимаю! — ужасался Путохин после второй рюмки. — Года два в рот ни капли не брал, зарок жене дал перед образом… смеялся над пьяницами, и вдруг — всё к чёрту! Ни места, ни покоя! Ужасно!

Он покрутил головой и продолжал:

— Иду домой, точно на смертную казнь… Не жалко мне ни часов, ни денег, ни места… Я готов мириться со всеми этими потерями, с этой головной болью, с нотацией начальства… но одно меня тревожит: как я с женой встречусь? Что я скажу ей? Пять ночей дома не ночевал, всё пропил и отставку получил… Что я могу сказать ей?

— Ничего, побранится и перестанет!..

— Я должен показаться ей теперь отвратительным, жалким… Она не выносит пьяных людей, и, по ее мнению, всякий кутящий подл… И она права… Разве не подло пропивать кусок хлеба, прокучивать место, как я это сделал?

167

167